La production alimentaire française fait l'objet d'une réglementation complexe qui nécessite une harmonisation. Le fragmentation actuelle des normes et le besoin d'une transition écologique exigent une refonte des pratiques pour garantir qualité, durabilité et cohérence aux niveaux national et européen.

À retenir

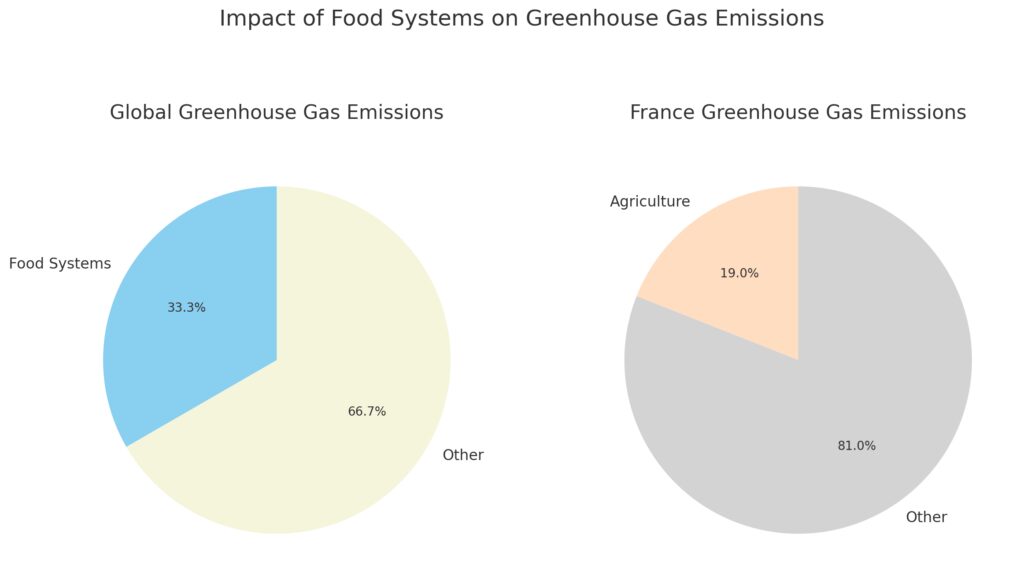

Le système alimentaire génère 30% des émissions de gaz à effet de serre et consomme 70% de l'eau douce mondiale, avec 30% des surfaces agricoles perdues à cause du gaspillage.

État des lieux de la réglementation alimentaire en France

La réglementation alimentaire en France s'inscrit dans un cadre européen et international visant à garantir la sécurité des consommateurs. Les normes de production et de transformation des aliments suivent les recommandations du Codex alimentarius tout en intégrant les spécificités nationales.

Organisation des contrôles sanitaires

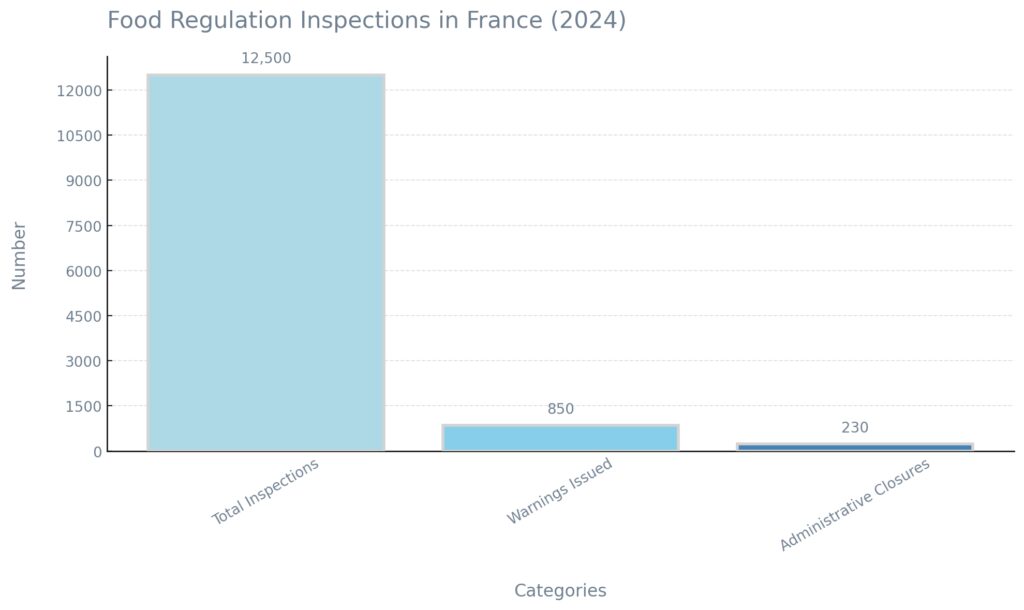

La Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) effectue des inspections régulières des établissements de production alimentaire. En 2024, 12 500 contrôles ont été réalisés, aboutissant à 850 mises en demeure et 230 fermetures administratives. Les services vétérinaires départementaux assurent la surveillance des abattoirs et des ateliers de transformation.

Évolutions réglementaires récentes

Depuis janvier 2023, le "paquet hygiène" a été renforcé avec de nouvelles exigences sur la traçabilité des ingrédients et la formation du personnel. Les établissements doivent désormais documenter l'origine de leurs matières premières dans un registre numérique standardisé. La fréquence des autocontrôles microbiologiques a été augmentée, passant de 4 à 6 prélèvements annuels minimum.

Normes de production actuelles

- Température de conservation : -18°C pour les surgelés, +4°C maximum pour les produits frais

- Analyses microbiologiques obligatoires sur les lots de production

- Plan de maîtrise sanitaire documenté et mis à jour annuellement

- Formation hygiène obligatoire pour tout le personnel de production

Harmonisation avec les standards internationaux

La France participe activement aux comités du Codex alimentarius pour définir les standards internationaux en matière de sécurité alimentaire. La France participe activement aux comités du Codex alimentarius pour définir les standards internationaux. Les normes françaises de securite alimentaire intègrent systématiquement ces références tout en maintenant certaines exigences nationales plus strictes, notamment sur l'utilisation des additifs alimentaires et les limites de résidus de pesticides.

| Type de contrôle | Fréquence 2024 | Conformité |

| Microbiologique | 6/an | 92% |

| Physico-chimique | 4/an | 95% |

| Inspection DRAAF | 1-2/an | 87% |

Les impacts environnementaux de la production alimentaire

Le système alimentaire mondial génère une utilisation croissante de ressources naturelles non renouvelables. La production et la transformation alimentaires exercent une pression considérable sur l'environnement, nécessitant une transformation profonde vers des modes plus durables.

L'empreinte écologique du système alimentaire

L'agriculture et l'alimentation sont responsables de près d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En France, le secteur agricole émet 86 millions de tonnes équivalent CO2 par an, soit 19% des émissions nationales. Ces émissions proviennent principalement de la production végétale (engrais, carburants), de l'élevage (digestion des ruminants, effluents) et de la transformation alimentaire.

Consommation des ressources

La généralisation de l'irrigation dans l'agriculture mobilise 70% de la consommation d'eau douce mondiale. En France, 48% des prélèvements d'eau sont destinés à l'irrigation des cultures. Les sols subissent également une forte dégradation : érosion, appauvrissement en matière organique, contamination par les pesticides.

Pertes et gaspillages

30% des superficies agricoles mondiales servent chaque année à produire de la nourriture perdue ou gaspillée. En France, les pertes et gaspillages représentent 10 millions de tonnes par an, soit 150 kg/habitant. Ce gaspillage engendre des émissions de GES évitables estimées à 15,3 millions de tonnes équivalent CO2.

La transition écologique du secteur

La France s'est engagée à réduire de 46% les émissions du secteur agricole d'ici 2050. Les leviers identifiés comprennent :

- Le développement de l'agriculture biologique (15% de la SAU en 2023)

- La réduction des intrants chimiques (-50% d'ici 2025)

- L'optimisation des pratiques d'élevage

- La modernisation des équipements de transformation

Des initiatives émergent pour mesurer et réduire l'empreinte environnementale des produits alimentaires, comme l'affichage environnemental harmonisé prévu pour 2026. La déforestation liée aux importations alimentaires fait également l'objet d'une réglementation renforcée depuis 2024.

Vers une stratégie alimentaire nationale unifiée

La France développe actuellement une nouvelle stratégie alimentaire nationale qui intègre pour la première fois les dimensions climatiques et sanitaires aux considérations économiques. Cette évolution majeure, initiée lors de la Convention citoyenne pour le climat et entérinée par la loi Climat et Résilience, marque un tournant dans la politique alimentaire française.

Une stratégie alimentaire nationale intégrée

Jusqu'à présent, les mesures réglementaires concernant la nutrition et l'approvisionnement alimentaire étaient gérées de manière cloisonnée à travers deux plans distincts. La nouvelle stratégie, dont la publication est prévue pour l'automne 2025, vise à supprimer ces cloisonnements en proposant un cadre unifié. Cette stratégie intègre notamment des objectifs ambitieux en matière de qualité nutritionnelle, de santé publique et de durabilité environnementale.

Les axes prioritaires

La Commission nationale de l'alimentation a identifié plusieurs domaines d'action prioritaires :

- L'amélioration de la qualité nutritionnelle des produits alimentaires

- Le développement des filières agricoles durables

- Le renforcement de la sécurité sanitaire des aliments

- La réduction du gaspillage alimentaire

Mesures concrètes et calendrier

Des objectifs chiffrés ont été fixés pour 2030 :

| Objectif | Cible 2030 |

| Agriculture biologique | 25% des surfaces agricoles |

| Réduction pesticides | -50% par rapport à 2020 |

| Gaspillage alimentaire | -50% par rapport à 2022 |

Gouvernance et suivi

Un conseil national de l'alimentation durable sera créé pour piloter la mise en œuvre de cette stratégie. Il réunira les représentants des ministères concernés, des collectivités territoriales, des acteurs économiques et de la société civile. Des indicateurs de suivi seront publiés annuellement pour évaluer l'avancement des objectifs.

Les plans d'action pour une harmonisation européenne

L'harmonisation des normes alimentaires à l'échelle européenne nécessite une coordination étroite entre la Commission européenne et les États membres. La loi sur les systèmes alimentaires durables (SFS) établit un cadre commun tout en respectant les particularités nationales.

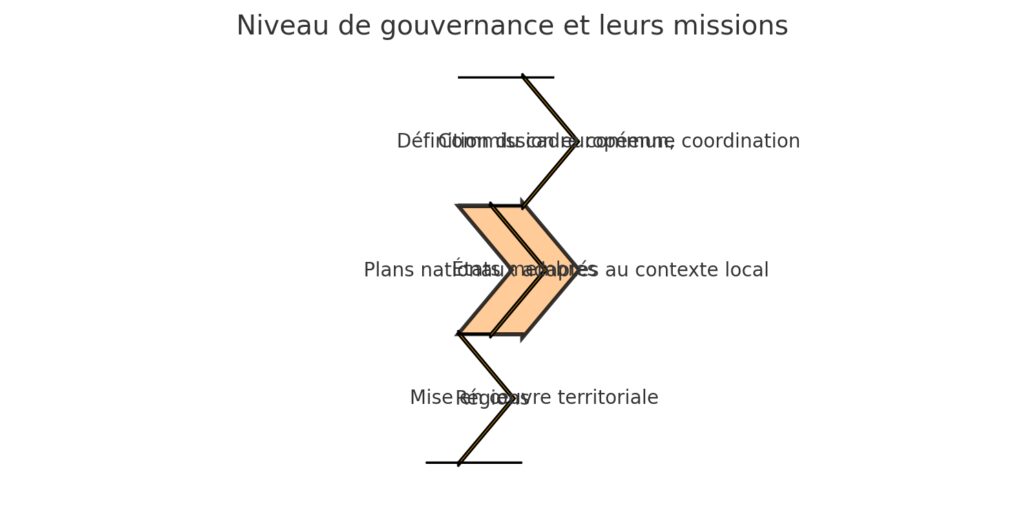

Coordination multi-niveaux des plans d'action

Les plans nationaux s'inscrivent dans les objectifs définis par la Commission européenne, notamment via la stratégie "De la fourche à la fourchette". Chaque pays doit tenir compte de ses spécificités pédoclimatiques et culturelles dans l'élaboration de son plan. La France a ainsi intégré ses traditions gastronomiques et ses filières agricoles historiques dans sa feuille de route 2024-2030.

Structures de gouvernance participative

Les États membres mettent en place des comités de pilotage incluant les ministères concernés, les organisations professionnelles et la société civile. En France, le Conseil national de l'alimentation coordonne la consultation des parties prenantes. Les citoyens sont consultés via des plateformes numériques et des débats publics régionaux.

Harmonisation transfrontalière

La Commission européenne veille à la cohérence des normes entre pays pour éviter les distorsions de concurrence. Les échanges commerciaux intra-européens nécessitent des standards communs de sécurité sanitaire et de traçabilité. Un système d'information partagé permet de suivre la mise en œuvre des plans nationaux.

| Niveau de gouvernance | Missions |

| Commission européenne | Définition du cadre commun, coordination |

| États membres | Plans nationaux adaptés au contexte local |

| Régions | Mise en œuvre territoriale |

Calendrier de déploiement

Les États présentent leurs plans d'action à la Commission d'ici fin 2025. Une évaluation intermédiaire est prévue en 2027 pour ajuster les objectifs. Le dispositif complet doit être opérationnel dans l'ensemble des pays de l'Union européenne à l'horizon 2030.

L'essentiel à retenir sur l'harmonisation de la production alimentaire

Les années à venir verront la mise en place progressive d'une stratégie alimentaire nationale unifiée, coordonnée avec les objectifs européens. Un calendrier ambitieux prévoit dès l'automne 2025 une refonte des normes de production, intégrant les dimensions sanitaires et environnementales. Cette évolution garantira une plus grande cohérence des normes transfrontalières.